目次

電気工事に従事する上では、アーク放電による事故が多発しやすいことを踏まえ、原理や対策を押さえておくことが大切です。

今回はアーク放電の概要と原理、事故事例を紹介します。

本記事で紹介する項目を通じて、事故を未然に防ぎながら業務に従事してください。

アーク放電とは

アーク放電とは、放電におけるいくつかの種類のうちの一つです。

そもそも放電とは、プラス極とマイナス極の電極間にかかる電位差によりその間に存在する気体に絶縁破壊が生まれたことで電子が放出され、光や音を伴いながら電気が流れる現象のことです。

放電にはアーク放電のほか、後述するコロナ放電・火花放電・グロー放電などに大別されます。

原理

アーク放電は、狭い通路の中に電流が集中して起こる放電を指します。

狭いところに電流が集中すると、電子と中性子、イオンが衝突したり中性粒子同士で衝突を繰り返します。

それぞれが衝突すると高い電気エネルギーが生まれ、それが熱エネルギーや光エネルギーに変換されて放出されるのが主な原理です。

狭い空間に多くの中性粒子があると、うまく拡散されません。

そのため、狭い通路に電流が集中してアーク放電が起きるといった仕組みです。

アークの温度は10,000度以上の高温に達する

アークはアルゴン原子とアルゴンイオン、電子で構成されていますが、このなかで電流とは逆に流れる電子がプラス極へ高温状態のエネルギーを運びます。

その結果、アークの温度は10,000度を超える高温と言われています。

溶接に必要な鉄の融点は約1,500度であることから、この高温を利用して鉄を加工する方法をアーク溶接と呼びます。

種類

アーク放電には、熱陰極アークと電解アークという2つの放電に分かれています。

マイナス極から電子が放出され、マイナス極に熱が加わると、熱電子が放出されます。

熱電子が放出されることで生じるものを熱陰極アーク、マイナス極の表面にある強い電解から電子が放出されて起こることを電解アークと呼びます。

消弧

消弧とは、電極間のプラズマ状態によって生じたアーク放電を取り除き、電極間の絶縁を回復させることです。

消弧にはいくつかの方法がありますが、各種メーカーが製造する遮断機を使用するのが一般的です。

現在主要とされている遮断機には、真空遮断機(VCB)やガス遮断機(GCB)があります。

電気は即座に止めようとしても止まらない特性を持ちます。

そのことから、電気工事に携わる人は、有事に至らないためにも消弧について押さえておくことが大切です。

- 大手求人サイトで全国トップクラスに輝いたアドバイザーが在籍

- 年収1000万円以上になった方も

- 年収350万円以上の大幅UP事例もあり

- 業界特化で「分かっている」提案。企業知識が段違い

- 休日や夜間でも専属アドバイザーが対応

アーク放電による事故事例

厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」では、アーク放電による事故事例が閲覧できます。

ここでは同省の事故事例を一部抜粋して紹介します。

午後1時30分頃、被災者Aが店舗側ケーブルのC相の設備とキュービクル壁との間、チーフがA相の設備とキュービクル壁との間、被災者BがA相の設備の外側で碍子の清掃を行っていて、被災者Aがコンプレッサー上から立ち上がって身体を奥に入れた瞬間、C相で地絡が生じDSからアークを発し、続いてB相とC相との間で相間アーク放電が発生した。

これらのアーク放電により3名は火傷を負い、救急車で病院に移送されたが、被災者Aは全身重症熱傷のため翌日に死亡し、チーフが2か月、被災者Bが5日の休業となった。

アーク放電により3名が火傷を、そのうちの1名が全身重傷熱傷のために亡くなったとのことです。

アーク放電は機器の誤動作をはじめ、不適切な施工手順や工具等の落下等で起きうる現象です。

非常に大きなエネルギーが放出され、最悪の場合、命に関わる危険性もありますから、工事に従事する際は、適切な方法・準備をした上で取り組むことが重要です。

参考:厚生労働省|大規模小売店舗の受変電設備の清掃中に電気火傷

アーク放電の防止策

アーク放電は多大なエネルギーが放出され、場合によっては命に関わることがあります。

電気工事に従事するなかで大きな事故を招かないために、アーク放電を防止する方法を押さえておきましょう。

遮断機の使用

アーク放電を防止する方法として効果的なのは遮断機の活用です。

遮断機はもともと電線路を保護する目的で利用されていましたが、電気回路の開閉や負荷電流・故障電流の遮断にも有効と考えられ、電気工事でも利用されていました。

しかし、遮断時にはアーク放電が起こりやすいという欠点もあり、完全に消弧することができずにいました。

近年ではこの欠点にフォーカスし、改良した遮断機がすでに開発されています。

電気工事を行う際は、新しいタイプの遮断機を利用することで消弧することが可能です。

正しい知識を身につける

アーク放電の原理や消弧に必要な知識をきちんと理解しておくことも必要不可欠です。

アーク放電を遮断する機能を持った遮断機を導入したとしても、使い方について知らなければ事故につながる可能性は拭えません。

遮断機にはいくつかの方式があることも多く、電圧や規模による方法の使い分けが決められている場合もあります。

そのことから、アーク放電が起きる原理に併せて、遮断機の正しい使い方も押さえておくことが大切です。

アーク放電の利用事例

アーク放電は10,000度を超える高温を放出することから、電気工事に従事する上では、命の危険性を念頭に置き、慎重に取り組む姿勢が求められます。

しかしその一方で、世界ではアーク放電の特徴を活かし、いろいろなものに利用されていることはご存じでしょうか。

簡単にプラズマを発生させられること、そして保有エネルギーが高いといったアーク放電の特徴を踏まえ、ここからはアーク放電の利用事例を3つ紹介します。

アーク溶接

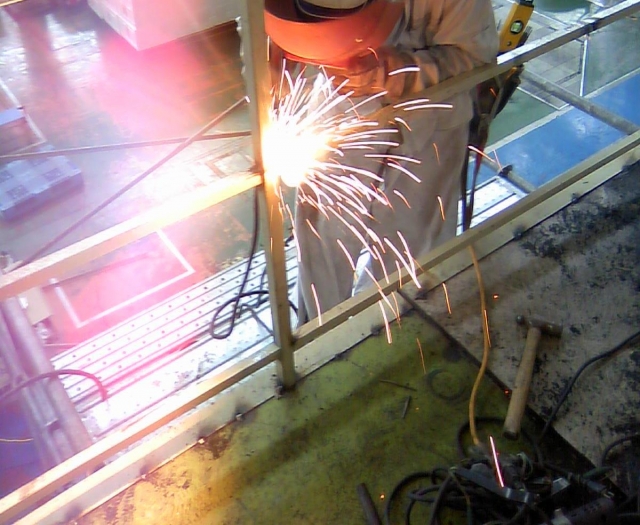

アーク放電によって発生した熱は、実は溶接に利用されています。

空間的に話して設置される2つの電極に圧力を加えると、空気による絶縁が破壊され、電気が流れます。

この電流によってアーク放電が起き高温の熱を生じますが、この熱を利用したのがアーク溶接です。

アーク溶接では強い光と非常に高い熱を用いますが、高いときで20,000度にも達する特徴から、さまざまな物質を溶かす際にも利用されています。

照明ランプ

アーク放電は、照明ランプにも取り入れられています。

なかでもアークランプは、アーク放電が起こる際に生じる光エネルギーを利用したものです。

アーク照明やアークとも呼ばれることがあるほか、高圧水銀ランプや熱陰極放電ランプなどさまざまな種類も販売されています。

なお、アーク放電は一瞬のうちに大量の電流と高熱を生む特徴から、照明に使用する際は電流を一定に保たなければなりません。

そのため、照明でアーク放電を用いるときは安定器が使われるのが一般的です。

ライター

アーク放電を利用したライターもあります。

アークライターやプラズマライターと呼ばれることが多く、アーク放電を使用する特徴から風が強い環境や場所でも使用できるほか、ガスやオイルが不要なので環境に優しいといったメリットがあります。

\ 誰かに聞いてほしい悩みはありませんか/

アーク放電以外の放電の種類

放電はアーク放電以外にもいくつか種類があります。ここからはアーク放電以外の主な放電として3つ紹介します。

コロナ放電

コロナ放電は、針の先のような局所部分に高電圧をかけたときに起こる放電です。

「光の輪」や「オーラ」を意味する「コロナ」にちなむとされ、放電時にはかすかな光の輪が見られると言われています。

夜間や湿った日に、高電圧の電線付近で紫や青いかすかな光が見えることがありますが、これがコロナ放電です。

発生すると光だけでなく小さな音も生じると言われています。

火花放電

火花放電は短時間で消える放電です。

名前は気体中で両極間の電圧がある大きさに達した際に、火花をともなった放電が起きる特徴から付けられています。

火花が飛び散る寸前の放電をコロナ放電と呼び、火花放電が続くとアーク放電や後述するグロー放電に移行します。

グロー放電

グロー放電は、低圧気体中で起こる持続的な放電です。

電極の間に高い電圧を加えて電界を強めると、電極間に存在する電子が加速します。

加速した電子は気体中にある分子に蓄積されて電離しますが、この電離によって生まれた正イオンがマイナス極に衝突することで電子が放出されます。

電極感に放出された電子が増加するとプラス極とマイナス極の間を移動し、大きな電流が生まれます。

この状態がグロー放電で、電流がさらに増えるとアーク放電に移行します。

アーク放電の知識を押さえよう

アーク放電の防止策は、事業所や現場によって異なるようです。

しかし、アーク放電による大事故を防ぐためには、原理と事故要因、消弧を押さえておくことが重要です。

現場によってはアーク放電の危険性を知らせるシールが貼ってあったり、事業所でアーク放電の対策セミナーを開催することもあります。

予備知識や対策をきちんと把握したいという人は、この機会にセミナーなどに参加して知識を養ってみてはいかがでしょうか。

参考:R&D支援センター|アーク放電の基礎と除去・防止法 ~電気接点間の発生メカニズム

参考:放電学会|イベント情報

有料職業紹介(許可番号:13-ユ-316606)の厚生労働大臣許可を受けている株式会社ゼネラルリンクキャリアが運営しています。