目次

この記事でわかること

- 建設・不動産業界キャリア14年

- 元職人、元施工管理所長、元財閥系デベロッパー(転職3回)

- 一級建築士・一級建築施工・宅建士ほか

詳しいプロフィールはこちら>>

建設業は若者離れが進んでいると言われています。

本当に若者離れが進んでいるのか、どのくらい深刻なのか気になる人も居るでしょう。

建設業への就職・転職を考えている人ならなおさらです。

そこでこの記事では、実際に建設業を辞めた若者にアンケートを取り、建設業で若者離れが進む本当の理由を調査した結果を紹介します。

また、「若者離れを防ぐための対策」や、筆者の経験を踏まえた「建設業で働くメリット」まで解説しますので、ぜひ参考にしてください。

こんな方におすすめ

- 建設業で働こうか悩んでいる

- 建設業経験者に辞めた理由を聞きたい

- 転職を検討しているが一歩踏み出せない

あなたにおすすめの転職サービスを診断できます。

ぜひ一度お試しください。

\ たった5秒でわかる! /

若者離れが進む建設業の現状

少子高齢化問題を要因に様々な産業で若者不足に陥っています。

建設業界も若者離れが深刻で、早急に対策が必要な状況です。

高齢化が進む建設業界

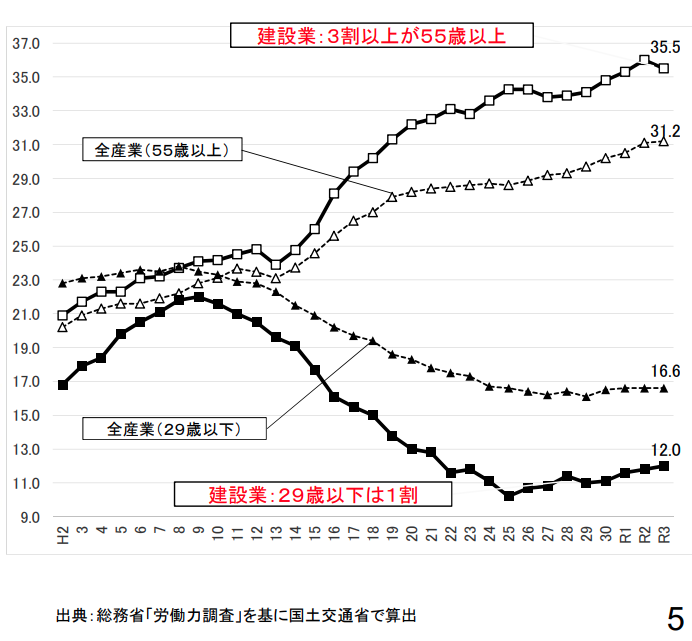

国交省の「最近の建設業を巡る状況について」によると、令和3年の29歳以下の建設業就業者はわずか約12%。

対して、55歳以上は約35.5%と建設業界の人材の高齢化が進んでいます。

全産業(29歳以下16.6%、59歳以上31.2%)と比較しても建設業就業者の高齢化と若者離れは顕著な状況です。

- 大手求人サイトで全国トップクラスに輝いたアドバイザーが在籍

- 年収1000万円以上になった方も

- 年収350万円以上の大幅UP事例もあり

- 業界特化で「分かっている」提案。企業知識が段違い

- 休日や夜間でも専属アドバイザーが対応

建設業で若者離れが深刻な6つの理由

建設業ではなぜ、若者離れが深刻化しているのか。

その理由について、筆者の経験や建設業従事者へのアンケート結果も踏まえて解説します。

①休日が少ない

建設業は他産業と比較して休日が少なめとなっており建設業全体の平均では1人当たりの年間休日数が115.1日となっています。

これは、全産業の平均115.3日と比較すると若干少ない数字となります。

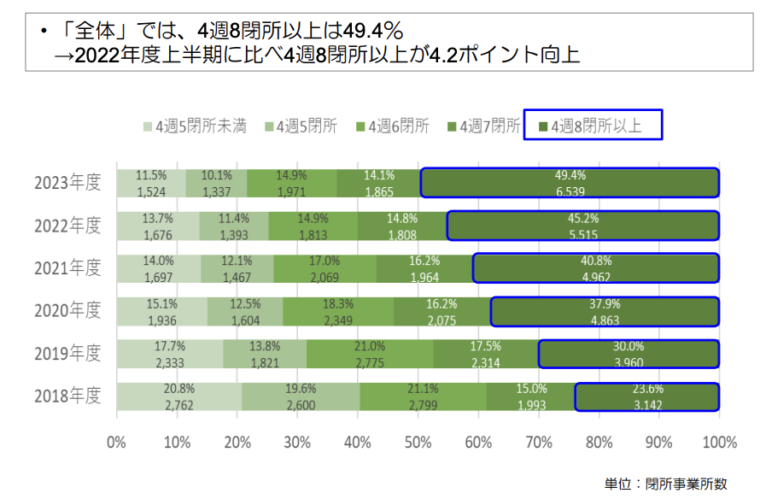

しかし、近年の働き方改革によって、日建連(一般社団法人 日本建設業連合会)が週休2日を実現する取り組みに動いています。

実際に4年間で4週8閉所が25.8%も増加しており、改善傾向にあると言えます。

②長時間労働

建設業は残業が非常に多いです。筆者は100時間/月以上の残業をしていた事もあります。

これは、施工スケジュールが天候によって左右されやすく、間に合わせるために労働時間を伸ばして対応することがある為です。

また、施工時期に関して繁忙期に偏りやすいというのも要因の1つになっています。

ただ、昨今の「働き方改革」によって2024年4月には時間外労働の上限規制が施行されます。

どの企業も外注化を促進したり、ITツールを導入したりなど改善努力をしています。

③有給が取得しにくい

天候などによってスケジュールが左右されやすい建設業。

スケジュールが順調に進んでいれば問題はないですが、工期が短い事も多いため有給が取りにくいという人もいます。

実際の建設業の有給取得率に関しては57.5%、平均取得日数10.3日となります。

全体では有給取得率62.1%、平均取得日数10.9日なので比較すると若干少ないことが分かります。

厚生労働省では建設業に関わらず、2025年までに有給休暇の平均取得率を70%にすることを目標に掲げている。

④在宅勤務がしにくい

建設業では仕事内容的にも在宅勤務が難しい業界です。

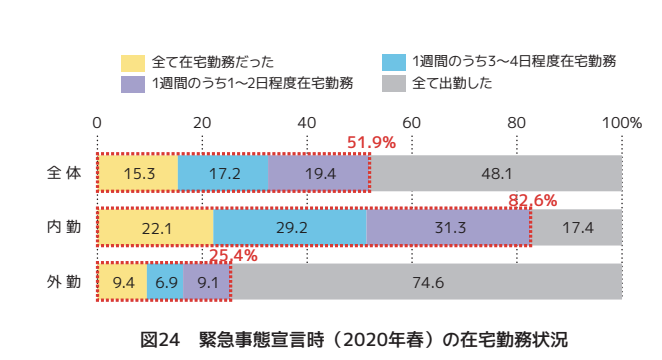

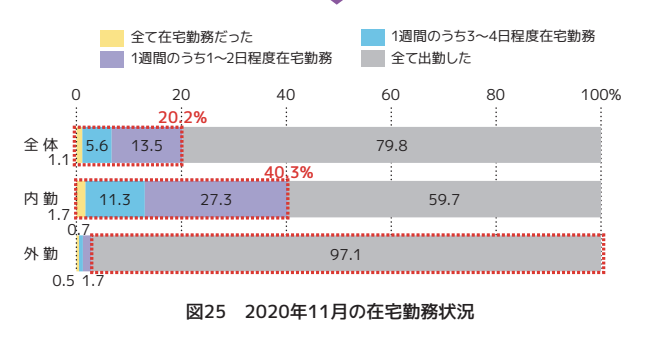

緊急事態宣言時(2020年春)には外勤でも約25%が少なくとも週に1回以上の在宅勤務をしていましたが、2020年11月には外勤の約97%がすべて出勤となっています。

残念ながら、建設業の外勤では在宅勤務はほぼできていません。

⑤給料が見合ってない

建設業は未経験でもチャレンジしやすく転職でキャリアアップもしていきやすい業界です。

年収だけでみれば、決して低いわけではないですが、長時間労働によって労働時間の割には給料が見合っていないと感じる人も居ます。

労働条件に合う対価が得られていないのも若者離れが進む原因のひとつです。

今後、働き方改革によって労働時間が改善される見込みですが、給料の中で残業代がしめる割合が多い人にとってはより金銭面が厳しくなると感じる人もいる現状です。

⑥価値観のアップデートが遅い

建設業では、昔ながらの価値観になりやすい業界です。

というのも若者の割合が少ない事で新しい価値観や情報が入って来にくく悪循環になっています。

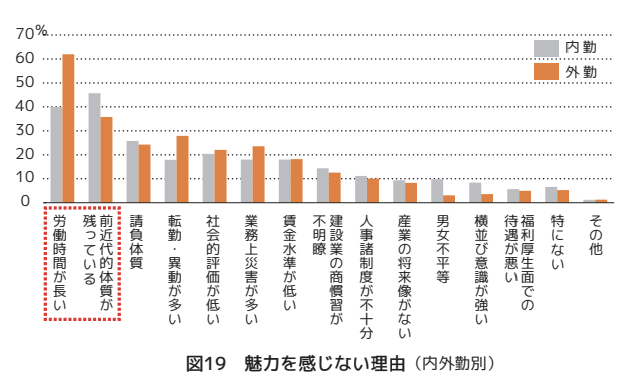

建設業就業者の37,000人のアンケートでも、前近代的体質が残っていることが、建設業に魅力を感じない原因の2位になっています。

若者離れを防ぐには"若者が求めていること"を理解する

建設業の若者離れを防ぐには、若者が求めていることを理解し、求めているものを提供できる環境づくりが必要になるでしょう。

まずは、”仕事とプライベートはしっかり分ける”という若者の価値観を理解することが重要です。価値観が合わない場に留まる理由は今の時代にはありません。

また、若者はコスパやタイパといった、効率に関しての感度が高いため、長時間にわたる会議や高い頻度の飲み会などにも注意が必要になります。

さらに、終身雇用という日本的な雇用体系が崩壊した昨今では、若者に対して、将来も安定して稼ぐための”自己成長”ができる環境を提供することも重要でしょう。

建設業の若者離れを防ぐためには(企業の対策)

若者離れの抜本的な対策は、人を増やして、1人にかかる業務負担を減らすことだと感じます。

なぜなら、若者離れが進む原因は結局のところ、業務量が多すぎて1人にかかる負荷が大きいことだからです。

例えば、労働時間が長いのは、1人でこなせる業務量の限界を超えているからですし、休日が少ないのは交代で休めるだけの人員がいないからです。

大きい責任に対して見合った対価を与えていく必要性があります。

建設業界の企業は、対価を増やすのではなく、負荷を減らす努力をすべきでしょう。

\ 誰かに聞いてほしい悩みはありませんか/

建設業の若者離れを防ぐためには(業界全体の対策3つ)

建設業の若者離れは国も理解をしています。

そこで、建設業全体として建設業の若者離れを防ぐために、3つの対策を進めています。

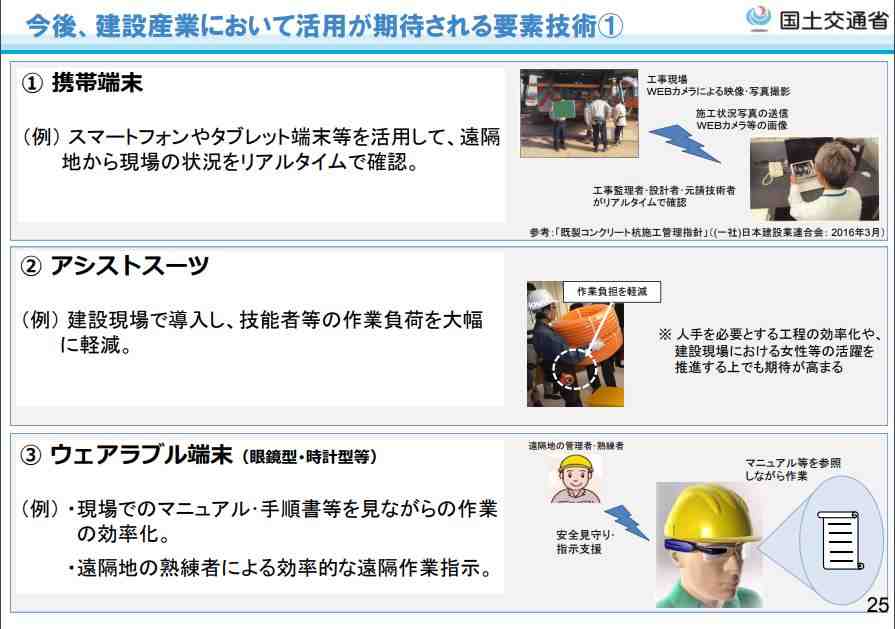

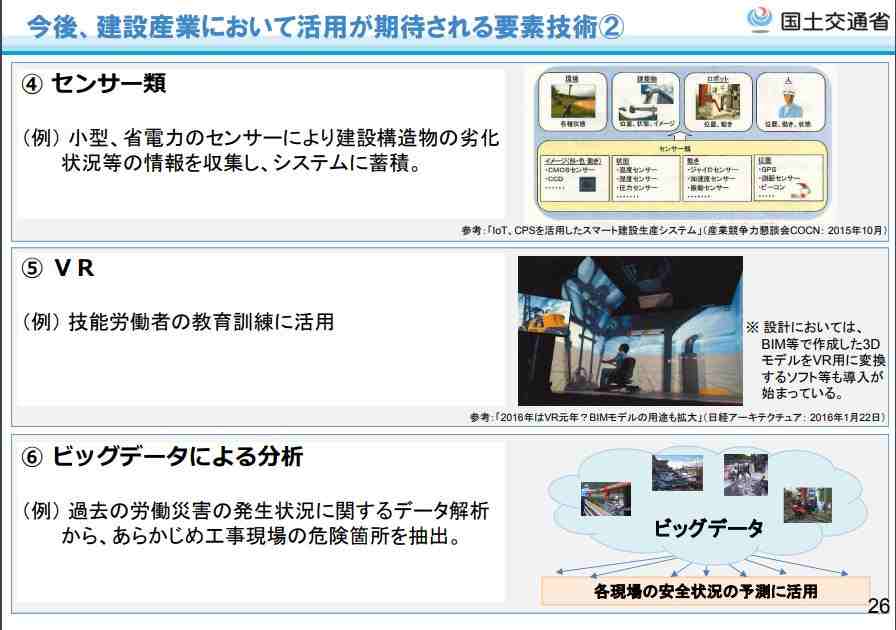

①建設業界のデジタル化

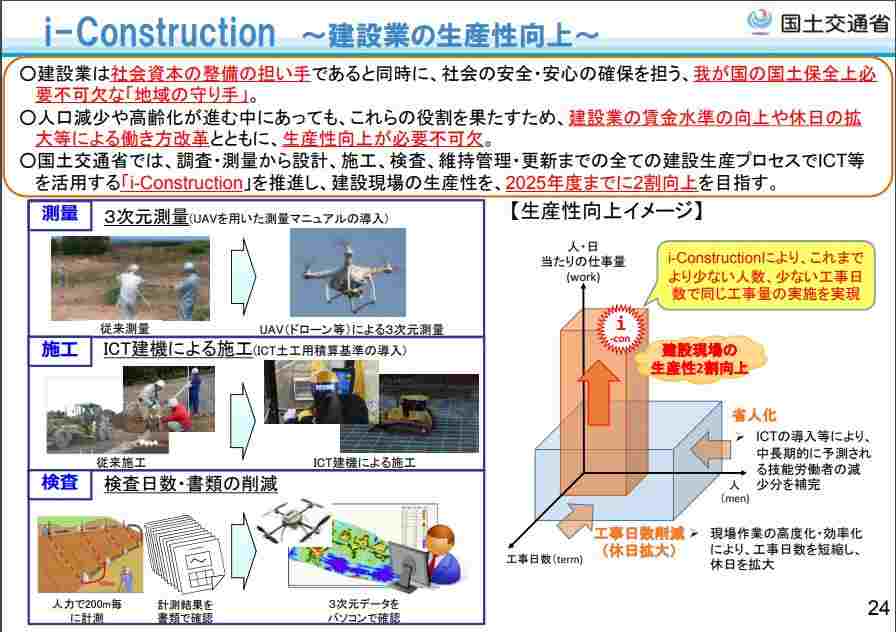

建設業界の若者離れ・人手不足の解決のために、国交省は”i-Construction~建設業の生産性の向上~"を掲げて建設業の労働状況の改善に取り組んでいます。

i-Constructionの目的は以下の2つ。

- 生産性を高めて効率化することにより、労働時間を減らす

- スマートな働き方にすることで若者離れを解決する

取り組み事例は以下のようなものがあります。

しかし、建築は全てが一点モノのため工業製品と異なり、生産をIT化していくには技術的に高いハードルがあります。

その証拠に、国交省は2025年には2割の生産性向上を目指すとしていますが、i-Constructionはまだ普及できていません。

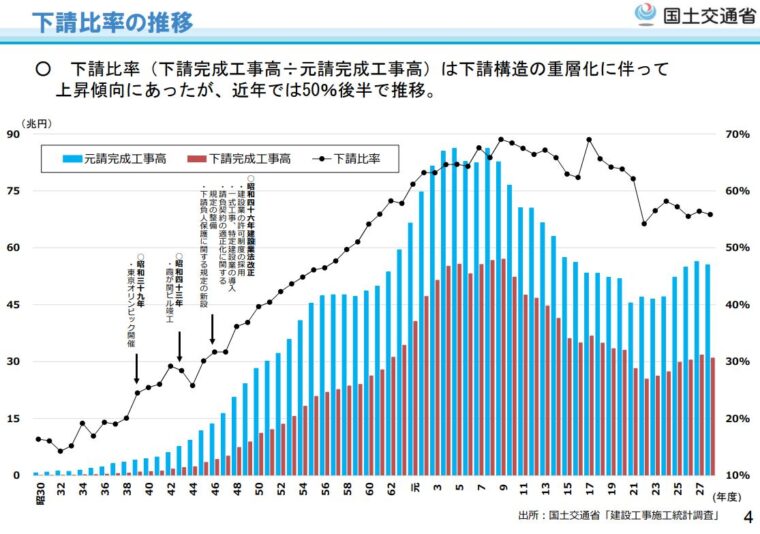

②重層下請け構造の解消

建設業は重層下請け構造も、建設業界の待遇が悪化する原因となっています。

下位の下請企業ほど、対価の減少やしわ寄せが発生するからです。

この問題に対し、政府は実質的に施工に携わらない下請企業の排除など(一括請負禁止の明確化)を進めています。

平成17年以降、下請比率は減少傾向にあり、現在は50%ほどとなっています。

平成17年以降、下請比率は減少傾向

③労働基準法の改正

2019年4月に働き方改革の一環として、労働基準法の改正が行われ、2024年4月には残業時間の上限規則が適用されるようになります。

2024年4月からは、月の残業を45時間以内に抑えることになるはずです。

若者が建設業で働くメリット

若者の割合が少ない建設業ですが、もちろん建設業にも働くメリットがあります。

筆者の経験も踏まえて、5つのメリットを紹介していきます。

①建設したものが後世に残る

50%以上の施工管理が仕事の魅力として「建設したものが後世に残る」と回答しています。※2020年時短アンケートダイジェスト(JCU日建協)

実際、自分が担当した現場が20年・30年と残り、子供や家族に「自分が建てた」と言えるのは魅力があるでしょう。

②創造する楽しさや喜びがある

現役施工管理の40%以上が創造することに魅力があると回答しています。※2020年時短アンケートダイジェスト(JCU日建協)

何もない土地に建設していくプロセスや、建設後の達成感を味わえるのは施工管理ならでは魅力でしょう。

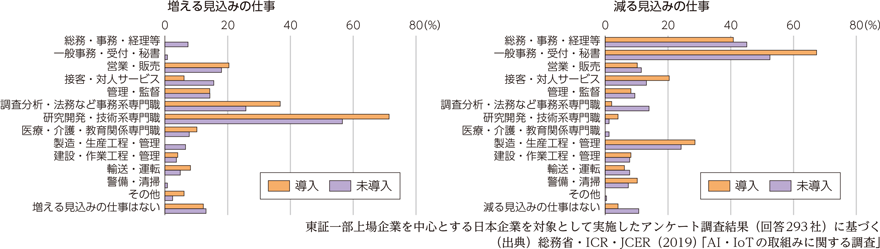

③AIが代替となりにくく、今後も残る仕事

建設施工管理の仕事はAIに代替されにくいと言われています。(※令和元年版情報通信白書より)

その理由は、施工管理の仕事が、高度な知識と他者との協業が求められる職業だからです。

総務省、ICR・JCERのアンケート調査では、今後3〜5年でAIの導入が進んだ場合でも建設業の業務は減りにくいとされています。(総務省・ICR・JCER(2019)「AI・IoTの取組みに関する調査」)

④建設業経験は高く売れる

実は建設業の経験は高年収での転職のチャンスも多いです。

なぜなら、建設業経験者は他業界からの需要も高いからです。

2020年度の建設技術者の有効求人倍率は6.26倍。建設技術者1人に対して6社以上の求人がある状態です。

例えば、不動産デベロッパーでは20代の技術職で転職時年収600万円超えは多くあります。

30代の転職となれば、800万円以上の求人も豊富です。

⑤キャリアアップ転職できる

業界内でのキャリアアップもしやすいです。

キャリアアップ転職に必要な経験年数と実績は転職先の業務により異なりますが、おおよその目安は以下です。

- 建設コンサルタント:6年以上、主任以上

- 不動産デベロッパー:6年以上、主任以上

- ファシリティマネジメント:4年以上、係員以上

- 不動産Tech:2年以上、係員で可

建設コンサルタント

建設コンサルタントの場合、設計-施工-行政協議といった大規模な建設PJの舵取り役を担います。

総合的な視点が必要になるので、自分の実務はある程度こなせるレベルの経験と実績は必要になります。

大手不動産デベロッパー

不動産デベロッパーの場合は、技術職の仕事はゼネコンや設計事務所に対して、自社基準に沿った建物を建設するPJの推進を行う仕事になります。

自分より経験豊富な取引先に対して、技術的な視点での交渉と説明を行うので、ある程度実務を知っている必要があります。

ファシリティマネジメント

自社保有の建物の維持、企画・計画、工事発注などの業務を行います。

ホワイトな環境も多く、発注者の立場となるため給与も高いです。上流の業務となるため、キャリアアップにも最適な職種です。

不動産Tech

また、不動産Techの場合は実務が建設業と全く異なるため、現場の実績は求められません。

建設や不動産のTech化に活かせる知識を持っていれば大丈夫でしょう。

若者が少ない建設業で良い労働条件で働くには

若者が少ない建設業でも、待遇の良い企業はあります。

おすすめは2つ。

- 派遣の施工管理

- 改修工事のゼネコン

詳しくは施工管理でもホワイトなのはこの業種!業界14年のプロが公開を読んでみてください。

派遣企業への就職は選択の自由がある

派遣企業はおすすめです。

配属先の希望を出すことができ、労働条件の合わない職種の場合は、配属先の変更を申し入れることも可能です。

また、派遣会社は未経験者の募集も多く、キャリアを積みやすいです。

現場配属前に1ヶ月程度の研修を設ける企業が多く、キャリア育成の体制が整っています。

建設業で働く中でも、格段に”選択の自由”があります。

施工管理派遣の本当のメリットを解説!ゼネコン正社員と比較 続きを見る

転職したい場合の次のステップ

転職するしないは別にして、まずは、転職エージェントから転職求人を紹介してもらうことをおすすめします。

なぜなら、自分では見つけられない良い求人を紹介してもらえる可能性が高いからです。

今の生活とは全く違う仕事がすぐ近くにあるかもしれません。

あなたにおすすめの転職サービスを診断できます。

\ たった5秒でわかる! /

有料職業紹介(許可番号:13-ユ-316606)の厚生労働大臣許可を受けている株式会社ゼネラルリンクキャリアが運営しています。

よこてん

この記事のライター